自然共生サイト(OECM)認定支援サービス

⾃然共⽣サイトの認定制度が令和7年より変更となります

環境省は2023年から「⺠間の取組等によって⽣物多様性の保全が図られている区域」を“⾃然共⽣サイト”として認定し、2024年前期までに通算253カ所が認定されました。

“⾃然共⽣サイト”の認定制度は、2025年4⽉施⾏の「地域における⽣物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(⽣物多様性増進活動促進法)」と合わせて制度を⼀本化し、ネイチャーポジティブに向けた⺠間等の活動をさらに促進させることとしています。

変更内容としては、保全「場所」を認定する制度だった「⾃然共⽣サイト」から対象を広げ、より幅広く「活動」を認定する制度へと再構築される予定です。詳しくは、環境省のホームページ(法施⾏後の「⾃然共⽣サイト」制度の扱いについて)をご覧ください。

当社では引き続き、「⽣物多様性増進活動促進法」制度に対応する⽣物多様性に関わる専⾨性や技術を⽣かした認定⼿続きのサポートを⾏います*。詳細についてはお問合せください。

-

* 本サービスは法人向けのみに販売いたします

(以下の内容は、2024年後期までの「⾃然共⽣サイト」申請⼿続きに関しての内容です)

サービス概要

環境省「⾃然共⽣サイト(OECM)認定」の申請を全国各地でサポート

認定申請に必要となる「自然共生サイト」(以下、サイト)の維持管理やモニタリング計画の策定、各申請書類やサイトに関わる自然情報の取りまとめ資料の作成など、サイト認定申請に必要となる各種手続きについてサポートいたします。また、申請後の維持管理や5年ごとのモニタリング実施なども対応いたします。

〇認定申請対象となる場所の例 (詳細はこちら)

企業の森、企業敷地内の緑地

企業の森、企業敷地内の緑地

都市内の公園・緑地

都市内の公園・緑地

建物の屋上

建物の屋上

水源の森

水源の森

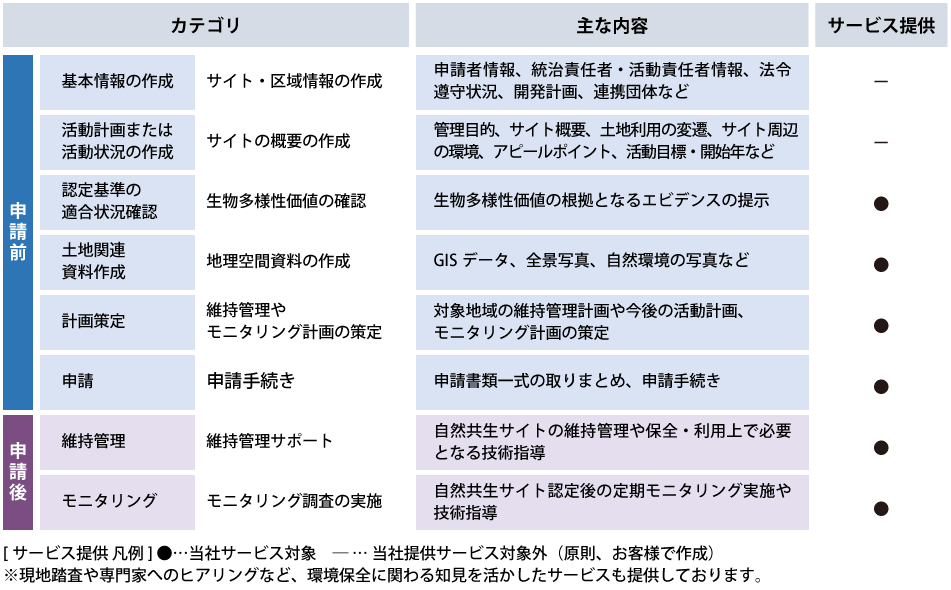

●提供サービスについて

「申請前」と「申請後」の各プロセスにおいて、必要となる各種サービスを提供しております。概要については以下の表をご参考ください。

●オプションサービスについて

現地踏査や専門家へのヒアリングなど、環境保全に関わる知見を活かしたサービスも提供しております。詳細については、お問合せください。

●サービスをご利用いただける方

本サービスは事業者、民間団体、地方公共団体などの法人向けに提供いたします。

サービスの特長

本サービスの特長3点についてご紹介します。

1. 【迅速対応】自然環境のスペシャリストが全国各地で対応

当社は半世紀にわたり国・自治体における生物多様性対応や自然環境保全に関わる各種実績がございます。自然環境の調査・分析、モニタリング、保全対策、維持管理について全国各地で対応し、地域における固有の特長をふまえた最適な対策や改善策をご提案いたします。

●生物多様性に関する実績例

➀都市内緑地の生物多様性調査

-

・都市における生物多様性と緑地の面積や植生構造等との関係性を解析

-

・確認種の生息を考慮した分析、GISを用いたマップの作成、統計解析を実施

②異なる特徴を持つエリアにおける生き物調査

-

・生物調査を丘陵地の樹林、低地の市街地、臨海部の3つの異なる生体系エリアで実施

-

・調査結果について、経年比較を行い各調査箇所の特徴及び参照種の確認状況等について考察を実施

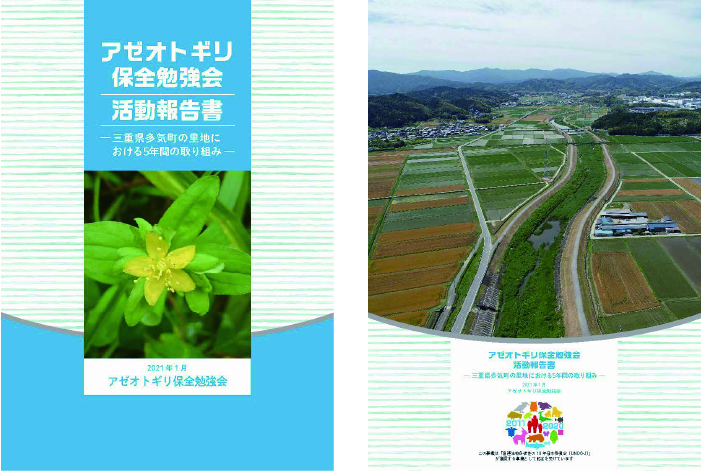

③絶滅危惧種の保全活動

-

・行政・NPO団体・学校関係者等と連携したアゼオトギリ保全活動への取組み

-

・保全勉強会との意見交換を行いながら活動成果を「活動報告書」に取りまとめて公表

-

・活動は「国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)」が推奨する連携事業として2020年3月に認定

④国営公園運営・維持管理方針の策定

-

・公園の運営維持管理方針、管理内容の検討

-

・民間事業のノウハウを活用した収益性を意識した管理費縮減の検討

⑤渓流環境調査および保全計画の策定

-

・渓流における生息生物の調査を実施と貴重種への影響検討

-

・「あいちミティゲーション」の考え方に則した生息生物の保全計画の策定

-

・特定外来生物・外来種を除く水生生物の移設の実施

※当社受賞・表彰実績はこちらをご参考ください

2. 【調査コスト削減】先端技術を活用した自然関連情報の把握

自然環境分析では取得した調査データからその特性を解析することが求められますが、従来の現地での採捕・観察による調査手法では調査および分析等で大きなコストを要していました。当社が提供する最新の技術(環境DNA、植生リモートセンシングなど)を用いることで、通常の調査と比較して大幅なコスト削減効果が見込まれます※。 またサイト認定後のモニタリング実施についても、これらの技術を用いることで効率よく定量的なデータを取得することが可能です。

※環境DNAで検出可能な生物の分類群は特定の分類群が対象となります。

●技術の活用例

➀対象地域における生息生物の把握

-

・環境DNAから貴重種などの生息生物情報を取得し、生物の生息状況を記録

-

・定期的にデータを取得することで、生息生物の経年変化を把握

②衛星画像を使った植生図の作成

-

・衛星画像を使用して植生分類を行い植生図を作成

-

・定期的に植生図を作成することで、植生の経年変化を把握

環境DNAによる解析(イメージ)

環境DNAによる解析(イメージ)

※当社先端技術のご紹介はこちらをご参考ください

3. 【TNFDへの足がかり】生物多様性の国際的な取組みに対応

自然共生サイト認定に向けた申請は、生物多様性の情報開示フレームワークTNFDの取組みにもつながります。TNFDの“LEAPアプローチ”の手法で提示されている、生物多様性との関連性や重要性のエビデンス取得、管理計画の策定、モニタリング計画の策定など、TNFDとも連動した内容でサービスを提供いたします。

●TNFDとの連携イメージ

➀生物多様性価値を示すエビデンス資料の作成

-

・サイトにおける動植物、貴重種の調査やデータ作成

②サイトの管理計画やモニタリング計画の策定

-

・サイトの管理やモニタリング手法、実施体制の構築

生態系ネットワーク図(イメージ)

生態系ネットワーク図(イメージ)

③自然情報に関わる写真や地理空間情報の作成

-

・サイトに関わる生物多様性の価値を示す写真や、地理空間情報の図面等を作成

環境情報図(イメージ)

環境情報図(イメージ)

TNFD が推奨する“LEAP アプローチ”をベースに、企業の事業活動と⾃然との関係性について分析を⾏います。仮説⽴案「Scoping」で現在のお取組みについての情報を整理し、TNFDの特徴である「場所」を基準とした考え⽅に基づき、お客様の事業活動と関連する⾃然情報について、TNFD推奨ツールや当社技術者による調査・分析を⾏います。また、⽣物多様性の取組みに関するCDP*回答の作成サポートもご相談ください。

* CDP:企業の環境対策の格付けを⾏っているイギリスの慈善団体が管理する⾮政府組織(NGO)が使⽤する「CDPスコア」の指標をさします。

生物多様性情報開示支援サービスの一部をトライアル価格で提供しています。

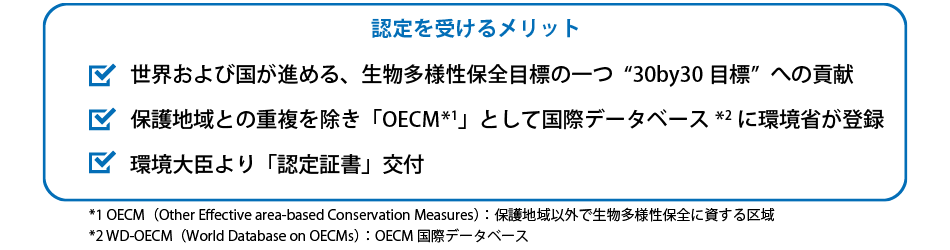

自然共生サイト認定について

●「自然共生サイト」とは

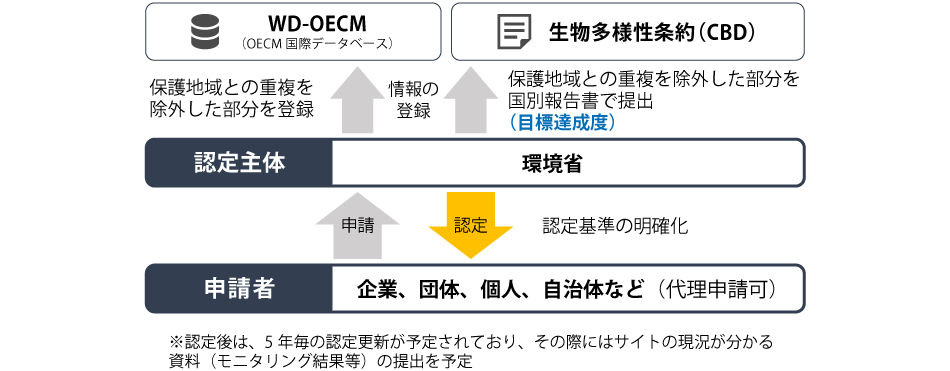

「自然共生サイト」とは、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定する区域のことです。認定区域は保護地域との重複を除き、環境省により「OECM」として国際データベースに登録されます。

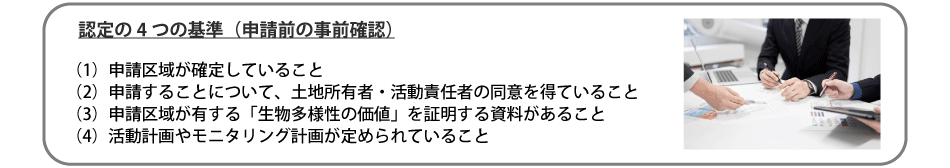

●申請および認定について

申請に必要となる書類を審査機関の環境省へ送付し、環境大臣により基準に適合するものであると認められた場合に認定されます。認定については4つの基準が設けられています。

対象となる場所

以下の例のような場所のうち、

-

・生物多様性の価値を有し、

-

・事業者、民間団体・個人、地方公共団体による様々な取組によって、

(本来の目的に関わらず)生物多様性の保全が図られている区域が、「自然共生サイト」の対象となります。

【例】企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオトープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活用されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、水源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・訓練のための草原など多数(環境省資料より)

申請方法

申請書および添付書類を用意のうえ、電子データを環境省申込窓口までメールにて送付します。

認定までのフロー

- 1. 申請するサイトの「統治責任者」若しくは「活動責任者」又は「当該地区を代表する者」が申請者となります。

- 2. 認定基準は大きく次の4つから構成されています。

- 1)境界・名称に関する基準

- 2)ガバナンスに関する基準

- 3)生物多様性の価値に関する基準

- 4)活動による保全効果に関する基準

- 3. 事務局にて予備審査を行った後、有識者による審査委員会を行います。

- 4. 審査委員会の結果を踏まえて、環境大臣が認定します。

- 5. 認定後は、保護地域との重複を除いた地域を「OECM」国際データベースに環境省が登録します。

- 6. 認定後は、5年毎に認定の更新を行うことが予定されています。

(ご参考)認定申請のフローイメージ

* 本ページの内容は2025年1月時点の内容です。

* 自然共生サイト認定申請の詳細については環境省ホームページ「自然共生サイト」をご参考ください。

お問い合わせフォームの「お問い合わせ内容」で、「生物多様性、自然共生サイト」を選択のうえ、お問合せください。